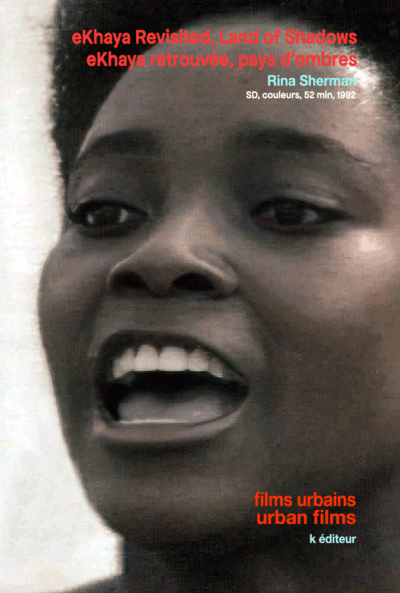

eKhaya retrouvée, pays d’ombres – eKhaya Revisited, Land of Shadows

Rina Sherman

SD, couleurs, 52 min, VF & EV, 1990-2

💿 ACHETEZ LE DVD

14,99 € – 99,99 €Plage de prix : 14,99 € à 99,99 €

eKhaya retrouvée, pays d’ombres – eKhaya Revisited, Land of Shadows / Rina Sherman

Description

L’exil, quel exil ?

L’exil évoque souvent une image de fuite devant un danger que l’on ne peut plus éviter autrement. Or, j’ai quitté l’Afrique du Sud en 1984 sans y être contrainte par les forces de l’ordre, tout au moins officiellement. Les sanctions me concernant relevaient plutôt de l’intimidation et de l’exclusion. Mon exil résulte avant tout d’une opposition individuelle avec l’idéologie et la culture de mon propre groupe, celui des Afrikaners. Cette révolte s’est cristallisée lorsque je crus me rendre compte qu’il ne me restait plus que deux façons d’agir : soit m’enfoncer dans l’abîme où pouvait conduire mon opposition à la politique du gouvernement, soit sombrer dans le silence face à une répression croissante. Une troisième option me vint à l’esprit lorsque l’avion survola la zone urbaine et que je laissai une dernière fois mon regard glisser sur la ville de Johannesburg : « Ça y est, je suis partie et je ne reviendrai plus ! » me suis-je dit.

L’exil s’est décidé à ce moment précis. Je ne pouvais alors savoir que quitter sa patrie correspond, tout au moins en partie, à quitter une dimension essentielle de soi-même. Loin de mes proches et de mes références, tout en trouvant d’autres repères, je me suis souvent interrogée sur la réelle amorce de mon départ. Car, dans un processus de prise de conscience, l’accumulation suscite souvent une action qui fait basculer l’individu dans l’irrationnel. Cela provient peut-être de ce que je n’ai eu ma première véritable expérience de la réalité sociale des Africains que quelques mois avant mon départ. La disparité entre les deux mondes semble avoir abouti dans le choix de la rupture qui a suivi. Quelle que soit la vraie raison, on n’est jamais réellement prédisposé à l’exil; on l’assume une fois sur place. Pour moi, ça a été Paris, ville mythique pour les Européens d’Afrique du Sud, eux-mêmes plus entièrement européenne, mais pas encore tout à fait africaine non plus.

A Paris, le vertige c’est rapidement manifesté, car, si le rêve est resté intacte, une fois arrivé dans l’endroit mythique, le lieu de mes rêves est devenu juste un autre point de vue. La liberté que nous offre l’exil devient peu de chose par rapport à la contrainte de ne pouvoir rentrer chez soi. S’ensuit alors l’attente du retour. Et pendant les années d’exil, s’y rajoutent des aperçus de choses nouvelles ou mal connues qui nous parviennent du pays, l’ensemble formant, une image peu conforme à la réalité. Le film eKhaya retrouvée, pays d’ombres s’inscrit dans la logique d’un tel retour.

Le retour

Caméra à l’épaule, je partais me confronter à ces souvenirs, réels ou créés par l’absence, pour trouver mes parents vieillis de six ans, mes proches et les paysages qui encadraient mon enfance. Je partais également découvrir des gens et des lieux imaginés à partir d’échos qui apportaient livres, paroles, journaux, cartes postales. Plusieurs années d’interdiction ayant intensifié mon désir de retour, j’ai compris une fois sur place, que ce précieux pays que j’avais quitté n’était plus le même. En même temps, j’avais l’impression de n’être jamais partie de l’Afrique du Sud, l’un des seuls endroits où j’ai l’impression de pleinement comprendre ce qui se passe autour de moi. En tant que premier spectateur du film, je voyageais dans ces lieux que déchirent conflits et contradictions que la force seule n’a jamais pu résoudre.

Lors de promenades à l’intérieur de ce vaste pays, me revenaient à l’esprit certains souvenirs d’Afrique du Sud, terre promise de mes ancêtres poussés par la foi et de paysages changeants où, un jour, des plaines de terre rouge sans fin se dessinaient sous un ciel d’azur, là, où, le lendemain, un gratte-ciel s’élevait vers les cieux. Les voix du passé me revenaient. Ainsi ma mère me décrivait-elle les camps de concentration pour femmes et enfants durant la guerre des Boers : « Les enfants avaient tellement faim qu’il se mordaient les lèvres ». De même des amis africains me décrivaient-ils leur enfance dans les faubourgs : « Quand on te dit qu’il n’y a plus de bouillie de maïs, c’est qu’il n’y a plus rien à manger ». Aussi, y avait-il des souvenirs d’une enfance pastorale, brutalement interrompue par la découverte, au cinéma, d’un Apartheid qui dans la vie de tous les jours revêt une apparence naturelle, comme tout ce qui est devenu habituel.

Il n’y avait pas seulement la grande joie de me retrouver dans les paysages et parmi les gens qui m’ont formée, tout comme devant l’irritante confrontation avec la réalité sociale qui m’avait poussée à partir. J’ai également redécouvert le plaisir de parler ma langue maternelle, l’afrikaans. Car, bien que ce soit la politique du gouvernement nationaliste qui m’a décidé de quitter mon pays, aussi bien l’exil et mon retour ultérieur m’a convaincu qu’aucun être humain ne peut échapper à l’emprise de sa propre culture qui façonne profondément sa perception du monde. La culture est dans une large mesure une réalité cachée qui échappe à notre contrôle et constitue le cadre de l’existence humaine. Alors que mon identité afrikaner c’est de nouveau manifestée en moi, je me rendis compte que, si les nombreux visages de la culture influe au niveau de notre conscience, il est difficile de les modifier, non seulement parce qu’ils sont intimement liés à l’expérience individuelle, mais surtout parce qu’il est difficile de modifier son comportement sans la médiation de la culture. Je ne pouvais pas m’empêcher d’oser espérer que l’apartheid n’a pas hypothéqué ma culture pour de bon.

Comme j’ai continué à filmer les différentes communautés dans le but d’évoquer l’expérience quotidienne plutôt que politique ou religieux, au sein de cette concomitance des horizons, certains phénomènes sociaux sont devenus manifeste dans un pays où le moralisme est géré par l’abstraction de nier toutes les valeurs humaines. Malgré l’énorme disparité qui existait entre le monde de ma jeunesse et le monde que j’ai découvert peu de temps avant mon exil, un seul désir est apparu: Quelle que soit la condition humaine, des agriculteurs du vin à des squatters illégaux, chaque individu réclamait le droit de rester où il se trouve.

Repartir

Après avoir passé trois mois en Afrique du Sud, à mon retour à Paris, je plongeais dans un état de profonde confusion. Avec ma mémoire renouvelée des modes de vie et des paysages du passé, je ne me retrouvais plus dans mon environnement actuel. Déchirée entre ce que j’étais et ce que je suis devenue, je tentais d’oublier la proximité existant entre le paysage sud-africain, mes proches, et moi-même. Quatre mois après mon retour à Paris, à peine avais-je surmonté cette sensation d’aliénation, que me rappelait en Afrique du Sud la mort de mon père. Le film eKhaya retrouvée, pays d’ombres était en cours de montage lorsque, soudain, je me suis retrouvée dans un avion en partance pour l’Afrique du Sud. Et, en un sens, ce deuxième voyage représente pour moi le vrai retour. Dans les affres de la mort de mon père, j’étais confrontée à chaque membre de ma famille. En observant cette triste procession de gens venus des quatre coins du pays pour présenter leurs derniers respects au patriarche de la famille, j’ai pu constater très clairement, non pas seulement d’où je venais, mais aussi de combien je m’en étais éloignée. Engagée dans une lutte perdue d’avance pour retrouver ma famille, j’ai finalement dû admettre que bien que je n’appartienne pas encore pleinement à Paris, je n’appartiendrai plus jamais tout à fait à l’Afrique du Sud. L’exil m’a poussée au-delà d’un point de retour.

Encore quelques mois plus tard, j’étais de retour à Paris et en train de finir le montage du film. Avant ce deuxième voyage, ces images étaient un témoignage vivant du passé, tandis que là, elles me laissaient froide. Jour après jour, je travaillais avec des gros plans de mes parents, de ma famille, et des paysages, comme si c’étaient de gens et des lieux imaginaires. Cette distance entre le film et moi-même était peut-être due au fait que je faisais abstraction de la mort de mon père afin de pouvoir finir ce travail. C’était seulement une fois le film achevé, que je serais en mesure de considérer l’effet de ces deux voyages sur ma vie. Une fois de plus, cependant, je n’avais de recours que dans le passé, une série de tableaux constituant ma représentation conceptuelle du monde. En tant qu’individu, je ne possédais plus le passé. Ma biographie s’était transformée en une chaîne d’événements et non pas en une réelle histoire. Je comprenais l’aspect sacrificiel de l’exil, où partir, tout comme revenir, implique une perte d’identité. Dans les deux cas, l’individu se confronte au silence écrasant de l’étranger. Indépendamment de la correspondance délicate entre sa mémoire et la langue du pays d’accueil, poussé au-delà de sa propre détermination historique, l’individu restaure son image de soi. Mais il s’attribue une dimension à lui-même, autrement dit, se réinvente, étant en désaccord avec la dimension culturelle du passé et du présent.

Aussi, jour après jour, je continuais de me remémorer un passé inoubliable dans un pays qui, depuis mon départ, a subi bien des changements. Une fois en exil, où que l’on se trouve, le désir de retourner est toujours présent, que ce soit à l’endroit d’où l’on est parti ou à celui d’où l’on vient d’arriver. L’Afrique du Sud est comme un cercle; dès que l’on pense en être parti on en subit à nouveau l’attrait.

Rina Sherman

Paris, 1992

Fiche technique

Auteur

Date de commercialisation

Collection

Durée

Qualité

Âge (à partir de)

Langue

Éditeur

Public averti

ISBN

Soutien

Rina Sherman

1990-1992

Films Urbains – Urban Films

52 min

Vidéo Hi-8/16 mm

Tous publics

Français

k éditeur

Non

978-2-37439-076-5

Fondation France Libertés – Danielle Mitterrand

| CHOIX DE LA LICENCE | Usage privé, Licence institutionnelle |

|---|---|

| ZONE DVD | ZONE 2 : Japon, Europe, Afrique du Sud, Égypte et Moyen-Orient, ZONE 1 : États-Unis, territoires américains, Canada et Bermudes |

| VO Français / English Subtitles | VO Français, English Subtitles |

Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.

Vous aimerez peut-être aussi…

-

Paysages & Transfiguration

45,00 €

Produits similaires

-

In the Outskirts of Venice II – Dans les faubourgs de Venise II – Alla periferia di Venezia II

15,99 € – 119,99 €Plage de prix : 15,99 € à 119,99 €Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -

Eugene Jardin, Portrait of a Sculptor

16,99 € – 110,99 €Plage de prix : 16,99 € à 110,99 €Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -

Sylvie Depondt, un jardin dans la ville

25,00 € – 250,00 €Plage de prix : 25,00 € à 250,00 €Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -

François Roustang, il se fait tard

25,99 € – 149,99 €Plage de prix : 25,99 € à 149,99 €Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.